Infezioni fungine della pelle? Ecco la guida completa

👨🏻⚕️ Come combattere le infezioni fungine della pelle? Conoscendole! Ecco la guida completa

Descrizione dei miceti responsabili della tigna

Introduzione

In questo articolo illustreremo i funghi dermatofiti, che sono un gruppo di miceti saprofiti e patogeni (sia per gli esseri umani che per gli animali) distinti da un corpo formato da strutture filamentose (tipiche delle muffe), aventi la caratteristica di essere cheratinofili e cheratinolitici, ovvero parassitano le zone del corpo ricche di cheratina, una proteina che raffigura il componente più abbondante dello strato corneo della cute, dei peli, dei capelli e delle unghie. A seconda del luogo in cui risiedono abitualmente, questi microorganismi si distinguono in tre gruppi, cioè zoofili (presenti negli animali), antropofili (localizzati sulla cute umana) e geofili (isolati dal terriccio).

Nei funghi dermatofiti rientrano i generi Microsporum, Trichophyton ed Epidermophyton, che appartengono al phylum degli Ascomiceti e vengono classificati in base all’aspetto dei conidi (spore asessuate), che si distinguono in macroconidi e microconidi. Tra le specie maggiormente note e diffuse abbiamo M. canis e M. gypseum, T. rubrum e T. mentagrophytes, e infine E. floccosum (l’unica di questo genere). M. canis e T. mentagrophytes sono zoofili, M. gypseum è geofilo, e T. rubrum ed E. floccosum sono antropofili.

I funghi dermatofiti sono responsabili di patologie chiamate dermatofitosi o tigne, di cui parleremo più avanti, che possono interessare svariate parti del corpo e che, rispetto alla candidosi (causata dal lievito Candida), di solito rimangono superficiali e raramente diventano invasive.

Filogenesi

Dominio Eukaryota

Regno Fungi

Phylum Ascomycota

Classe Eurotiomycetes

Ordine Onygenales

Famiglia Arthrodermataceae

Morfologia

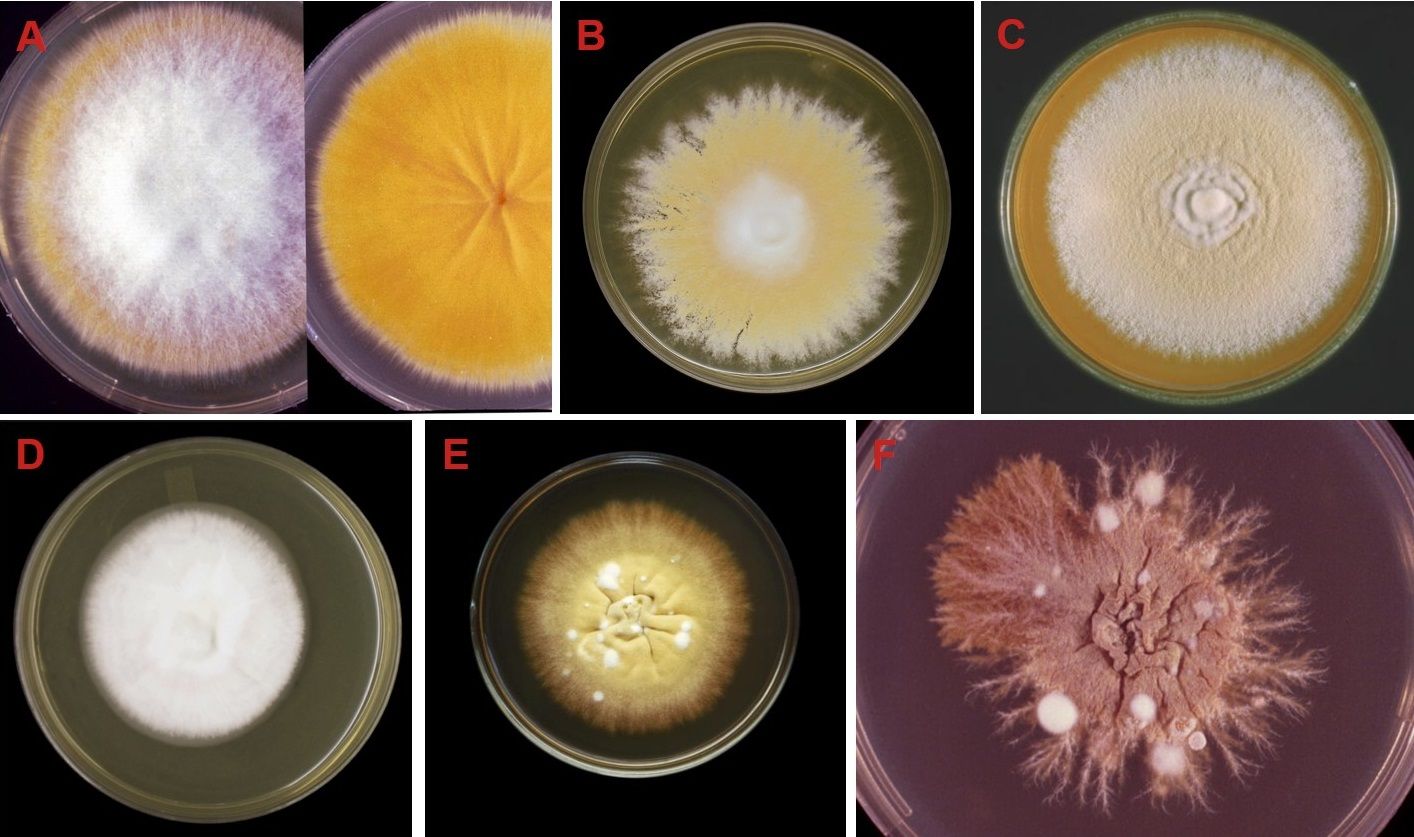

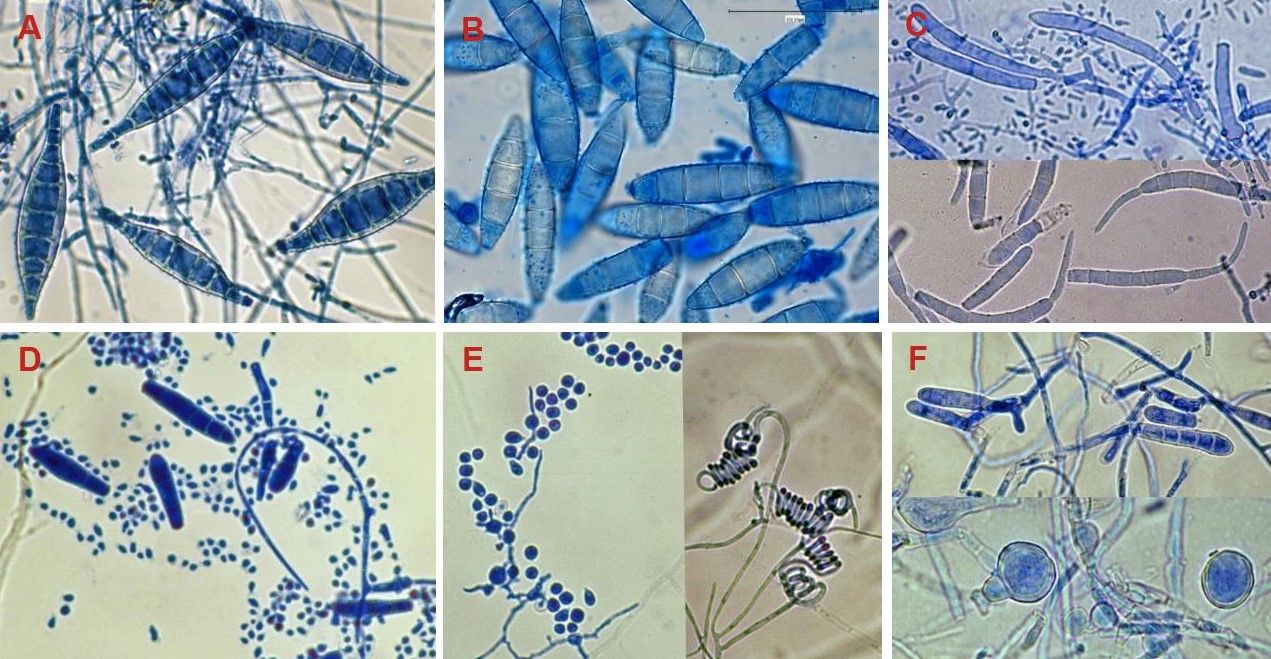

Descriviamo ora l’aspetto morfologico dei tre miceti, dal punto di vista macroscopico, ovvero le colonie visibili ad occhio nudo che crescono sui terreni di coltura, e microscopico, cioè i componenti che è possibile apprezzare solo tramite il microscopio (microconidi, macroconidi, ife e clamidospore):

- M. canis forma delle colonie piatte, dai margini sfrangiati, dalla superficie lanosa e dal colore bianco-giallastro (Fig. 1A). I microconidi sono sessili, peduncolati o clavati, dalla parete liscia o leggermente rugosa, isolati o raggruppati in rami, e collocati sulla parte laterale delle ife; i macroconidi sono fusiformi od ovoidali, dalla parete spessa e ruvida, e sono divisi in setti (o celle), il cui numero va da sei a dodici (Fig. 2A). M. gypseum crea delle colonie a crescita rapida, dalla superficie polverosa e color cannella (Fig. 1B); l’aspetto polveroso è legato all'abbondanza di macroconidi prodotti dal micelio invecchiato. Esibisce dei macroconidi fusiformi o ellissoidali, divisi in celle (da tre a otto), dalla parete sottile e verrucosa (Fig. 2B), e dei microconidi sessili, clavati, con una parete sottile e liscia;

- T. rubrum è contraddistinto da colonie dalla superficie cotonosa o lanuginosa, di colore bianco che, a volte, diventa rosato quando invecchia (Fig. 1C); mostra dei microconidi piriformi o cilindrici, raggruppati o disposti lungo le ife (Fig. 2C). Per quanto concerne T. mentagrophytes, presenta delle colonie dall'aspetto polveroso, bianche o color crema (Fig. 1D), numerosi microconidi che possono assumere varie forme, ossia globosi, allungati e arrotondati (Fig. 2D); possono esserci ife a spirale e corpi nodulari (Fig. 2E). In entrambe le specie i macroconidi hanno una forma cilindrica, clavata o a sigaro, una parete sottile, e sono divisi in celle (da tre a otto per T. rubrum e da una a sei per T. mentagrophytes) (Fig. 2C e 2D).

- E. floccosum genera delle colonie cerebriformi, vellutate e qualche volta polverose, dal pigmento giallo pallido, ocra o giallo mostarda, che inizialmente sono piccole per poi aumentare di dimensione (Fig. 1E e 1F). È caratterizzato dall'assenza di microconidi e dalla presenza di macroconidi lisci e clavati, settati (da uno a nove setti), con una parete sottile, che possono essere ammassati in grappoli. Le ife sono ialine e settate, e si osservano spesso le clamidospore (Fig. 2F).

Patogenesi

Come accennato all’inizio, le patologie indotte dai funghi dermatofiti sono denominate dermatofitosi o tigne. La parola “tigna” deriva dal fatto che in passato si pensava che gli agenti eziologici di queste infezioni fossero i vermi (il termine latino “tinea” significa “verme”), e ciò è legato alla morfologia di alcune lesioni a forma di anello; nei paesi anglosassoni la tigna viene chiamata “ringworm”, cioè “verme ad anello”.

I meccanismi fisiopatologici sono legati alla presenza di sostanze che si trovano sulla superficie dei miceti, come le adesine (molecole di adesione) e i mannani (un tipo di zuccheri complessi), e agli enzimi rilasciati dagli stessi, tra cui le DNasi, le lipasi, le peptidasi e le proteinasi. Nelle proteinasi rientrano le elastasi, le collagenasi e le cheratinasi; queste ultime sembrano raffigurare il sistema primario che consente ai microrganismi di superare la barriera cutanea, dove c’è un’abbondanza di cheratina. La digestione delle proteine dell’organismo ospite serve ai miceti per ricavare nutrienti e sopravvivere. Nelle dermatofitosi cutanee l’infezione non interessa la cute intatta e in salute, bensì è necessario che la pelle abbia delle piccole lesioni affinché tale evento si verifichi; nel momento in cui gli artroconidi rilasciati dal micete aderiscono all’epidermide, inizia la loro germinazione, a cui segue la penetrazione dei tubi germinativi nello strato corneo e la successiva proliferazione delle strutture filamentose (ife). Durante la sua crescita, il fungo produce gli enzimi che degradano la cheratina.

La risposta infiammatoria ai funghi o i loro prodotti metabolici causano i sintomi della malattia, che variano in base alla sede dell’infezione, ovvero cute, peli, capelli e unghie. A seconda del distretto corporeo coinvolto, la patologia ha un nome differente: tinea capitis (cuoio capelluto), tinea faciei (viso), tinea pedis (piedi), tinea manuum (mani), tinea cruris (zone crurali), tinea barbae (zona della barba), tinea corporis (aree glabre) e tinea unguium od onicomicosi (unghie). È importante sottolineare che non tutti e tre i miceti dermatofiti provocano tutte le tipologie di tigna, dal momento che ognuno si concentra in distretti specifici, ovvero Microsporum parassita la cute, i peli e i capelli, Trichophyton invade la cute, i capelli, i peli e le unghie, Epidermophyton attacca i capelli, i peli e le unghie. A proposito delle dermatofitosi dei capelli, c’è una differenza tra Microsporum e Trichophyton: il primo è ectotrico, ovvero prolifera sulla superficie esterna dei capelli o dei peli e ne provoca la caduta in maniera reversibile, mentre il secondo è endotrico, cioè si sviluppa all’interno dei capelli o dei peli e la caduta che induce è irreversibile.

Le dermatofitosi si trasmettono mediante il contatto cute-cute (infatti la tinea cruris è inclusa nelle malattie sessualmente trasmissibili), il contatto con vestiti, asciugamani, lenzuola, rasoi, pettini e cappelli usati da individui affetti, e tramite auto-inoculazione. il contagio è mediato dagli artroconidi e dalle clamidospore.

Sintomi della malattia

Prima di illustrare le manifestazioni cliniche delle diverse dermatofitosi, è opportuno evidenziare che la variabilità dell’espressione morfologica della patologia è legata a molteplici fattori, come l’età, il sesso, l’uso di farmaci specifici (cortisonici, immunosoppressori e antibiotici), ma quello principale è l’interazione tra l’ospite e il patogeno. Inoltre, l’infiammazione cambia se il fungo è antropofilo, zoofilo o geofilo. Se si tratta di un fungo antropofilo, i sintomi sono meno fastidiosi e includono prurito, fastidio e dolore, lievi o assenti, ma l’infezione tende a cronicizzare. Invece, se l’agente è un micete zoofilo o geofilo, compare una reazione infiammatoria più massiva, però le lesioni possono guarire spontaneamente e in tempi più brevi.

Adesso esponiamo i segni clinici delle varie dermatofitosi:

- Tinea corporis: raffigura la più assidua, colpisce le aree cutanee glabre, ad eccezione di mani, piedi, viso, cavi ascellari e inguine, e si manifesta con la formazione di un’eruzione eritematosa ad anello dai margini netti, che si allarga in maniera centrifuga, con desquamazione al centro e, a volte, piccole vescicole al livello del bordo di avanzamento (Fig. 3A e 3B). Può capitare che nell’area centrale il processo infettivo si riattivi, con conseguente comparsa di multipli cerchi concentrici che evocano un bersaglio. Necessita di una diagnosi differenziale con l’eczema nummulare, la dermatite seborroica, la psoriasi, la pityriasis rosea di Gilbert, il lupus eritematoso cronico discoide fisso, il lichen ruber planus e il lichen simplex chronicus. Le specie responsabili sono T. rubrum, T. mentagrophytes, M. canis e M. gypseum;

- Tinea faciei: interessa il viso e viene spesso confusa con altre malattie della pelle, dal momento che i sintomi a livello cutaneo non sono sempre gli stessi. A volte è distinta da chiazze tondeggianti con bordo desquamante, altre volte da semplici chiazze eritematose, oppure da piccole papule pruriginose (Fig. 3C e 3D). Proprio a causa di tali variazioni, si richiede una diagnosi differenziale con lupus eritematoso sistemico, lupus eritematoso cronico discoide fisso, eruzione polimorfa alla luce, dermatite seborroica e cheratosi solari. I funghi che causano questo tipo di dermatofitosi sono gli stessi della precedente;

- Tinea cruris: si concentra sulla regione inguino-crurale, è maggiormente frequente nei maschi, ed è caratterizzata da eritema centrifugo con desquamazione che causa prurito (Fig. 4A e 4B). L’insorgenza è facilitata da caldo e umidità, sudorazione, obesità, pantaloni stretti e costume bagnato. A volte può succedere che le lesioni coinvolgano anche la cute del pene e del glande, mentre di frequente l’infezione può raggiungere le pieghe interglutee. Nel percorso diagnostico, questa dermatofitosi deve essere distinta da candidosi intertriginosa, micosi fungoide, eritrasma, intertrigine batterica e psoriasi invertita. Gli agenti eziologici sono E. floccosum, T. rubrum, T. mentagrophytes e M. canis;

- Tinea manuum: è localizzata sul palmo della mano, compare specialmente in seguito ad auto-inoculazione da tinea pedis e tinea unguium. I sintomi sono desquamazione a scaglie bianche (forma più classica) (Fig. 4C e 4D) oppure chiazze vescico-pustolose, prurito e bruciore (forma più insolita), e i fattori che ne favoriscono la comparsa sono la macerazione cutanea (dovuta all’impiego di guanti), i traumatismi o i disturbi circolatori. Ci sono situazioni che ne aumentano la suscettibilità, per esempio la cheratodermia palmo-plantare. La diagnosi differenziale include la psoriasi, la pustolosi palmo-plantare, l’eczema da contatto, la disidrosi, le dermatiti microbiche e la sifilide secondaria. È causata soprattutto da T. rubrum e T. mentagrophytes;

- Tinea pedis: chiamata anche piede dell’atleta, colpisce in particolare gli uomini ed è favorita da sudorazione, macerazione, calzature inadeguate, microtraumi, caldo e umidità. Si può manifestare con tre forme cliniche, ovvero intertriginosa (con desquamazione, macerazione e fissurazione negli spazi interdigitali e sulla parte laterale della pianta del piede) (Fig. 5A e 5B), secca ipercheratosica (con desquamazione leggera e ipercheratosi su tutta la pianta), e vescicolobollosa (con vescicole e bolle contenenti liquido sieroso e siero-purulento, che diventano squame dolorose e pruriginose). La diagnosi differenziale si effettua prendendo in considerazione l’eczema acuto, l’eritrasma da Candida e da batteri piogeni Gram positivi (per la prima forma), la psoriasi, la sifilide secondaria, l’eczema cronico (per la seconda forma), la disidrosi, la piodermite, la psoriasi pustolosa e la pustolosi plantare (per la terza forma). I miceti responsabili sono E. floccosum, T. rubrum, T. mentagrophytes e M. canis;

- Tinea capitis: interessa il cuoio capelluto, raffigura la forma più usuale nei bambini, e ne esistono quattro tipologie, cioè microsporica a grandi chiazze (con ampie chiazze circolari, desquamazione, caduta dei capelli, peli opachi e biancastri a causa delle spore) (Fig. 5C), tricofitica a piccole chiazze (con chiazze minuscole che tendono a confluire, rottura dei capelli o ripiegamento di essi a livello dell’ostio follicolare), kerion (con cute arrossata costellata di piccole pustole, oppure con chiazze edematose e dolenti) (Fig. 5D) e favosa (con generazione degli “scotuli”, ossia coppe formate da ife e corneociti, opache e giallastre, che circondano il capello. Se non trattata, gli scotuli confluiscono e possono provocare un’alopecia cicatriziale). Gli agenti eziologici sono Trichophyton e Microsporum;

- Tinea barbae: denominata anche sicosi tricofitica o prurito del barbiere, colpisce la zona della barba ed è caratterizzata da lesioni di tipo kerion sul labbro superiore e sulle guance, placche squamo-crostose che si estendono al collo, prurito e dolore (Fig. 6A e 6B). L’iter diagnostico prevede la differenziazione da acne cistica, actinomicosi, carbonchio, piodermiti ed eczema acuto. Il micete responsabile è principalmente T. mentagrophytes, raramente T. rubrum;

- Tinea unguium: conosciuta anche come onicomicosi, colpisce la lamina ungueale, soprattutto quella delle unghie dei piedi, e insorge più sovente in età avanzata. Ci sono cinque forme di questa malattia, ovvero subungueale distale e laterale (la più comune, caratterizzata da accumulo di materiale giallo-grigiastro al di sotto dell’unghia, che perde trasparenza e lucentezza) (Fig. 6C e 6D), subungueale prossimale (con la formazione di un’area bianco-grigiastra a livello della lunula che si allarga con la crescita dell’unghia), bianca superficiale (in cui la superficie della lamina appare irregolare con macule bianche, opache, friabili, somiglianti a fiocchi di neve), dermatofitica da parassitamento endonix (in cui l’unghia diventa biancastra e opaca) e dermatofitica distrofica totale primaria (rappresenta la forma in cui possono evolvere le quattro tipologie precedenti; l’unghia, invasa in tutto il suo spessore, è ingrossata, biancastra o grigiastra, con una superficie irregolare e una consistenza friabile). Le specie responsabili sono E. floccosum, T. rubrum e T. mentagrophytes.

Identificazione

Al fine di diagnosticare una dermatofitosi e rilevare il micete responsabile, il percorso diagnostico include l’osservazione delle lesioni, prendendo in considerazione l’aspetto e la localizzazione, a cui seguono gli esami microscopico e colturale. Il primo prevede un raschiamento della zona interessata, il prelievo dei peli o dei capelli invasi dal microrganismo; il campione viene poi trattato con idrossido di potassio (KOH) al 10% e analizzato al microscopio ottico. Il KOH funge da chiarificante, cioè rende più visibili gli elementi del fungo. Tale procedura consente di valutare la morfologia dei macroconidi, dei microconidi e delle ife, e, nel caso di peli e capelli, la modalità di parassitamento (ectotrico o endotrico). Per l’onicomicosi, un saggio più sensibile è la colorazione istochimica chiamata reazione PAS (con acido periodico di Schiff). Per quanto concerne il secondo esame, non è necessario per identificare il fungo, tranne in caso di infezione del cuoio capelluto e delle unghie, e consiste nell'esecuzione di un tampone a livello delle lesioni, o nel prelievo dei peli o dei capelli, e successiva semina su specifici terreni di coltura, tra cui l’agar Sabouraud Destrosio (DSA) addizionato con cicloesimide e cloramfenicolo, e il Dermatophyte Test Medium (DTM).

In aggiunta a ciò, è importante fare la diagnosi differenziale con le altre patologie citate nella sezione relativa ai sintomi.

Trattamento e prevenzione

La terapia delle dermatofitosi prevede l’impiego di antifungini a somministrazione topica, come il miconazolo e il clorexidina, o a somministrazione sistemica, come la terbinafina, il chetoconazolo, il fluconazolo e l’itraconazolo. Mentre la clorexidina agisce aumentando la permeabilità cellulare dei miceti, provocandone la lisi, gli altri farmaci inibiscono la sintesi di steroli componenti della membrana cellulare. Per alleviare il prurito e l’infiammazione si può ricorrere ai corticosteroidi insieme alle creme antimicotiche. Tuttavia, questi tipi di rimedi devono essere usati in maniera limitata, in quanto i corticosteroidi favoriscono la proliferazione dei miceti.

A proposito della profilassi delle dermatofitosi, consiste soprattutto nel seguire specifici accorgimenti, tra cui:

- Mantenere un’igiene personale appropriata;

- Non camminare a piedi nudi nei bagni pubblici, nelle palestre o in prossimità di piscine;

- Effettuare uno screening del personale sanitario negli ospedali;

- I medici e i veterinari che visitano persone e animali affetti devono indossare i guanti, che vanno cambiati ogni volta che si passa da un paziente all’altro;

- Istruire i pazienti su una corretta igiene a cui attenersi;

- Gli individui affetti, che abitano con altre persone, dovrebbero disinfettare asciugamani, indumenti, oggetti come pettini, spazzole, rasoi e forbici, come anche invitare i conviventi a non utilizzarli;

- Astenersi da rapporti sessuali in caso di tinea cruris;

- Prima dell’inizio della scuola, sottoporre i bambini a ispezione routinaria dei capelli (ricordiamo che i fanciulli sono i soggetti più colpiti da tinea capitis);

- Gli sportivi affetti da tinea corporis, che praticano sport in cui è previsto il contatto fisico, dovrebbero sospendere temporaneamente l’attività;

- Se si convive con persone affette da tinea pedis, evitare di camminare a piedi nudi in luoghi dove il rischio di contagio è più elevato, come il bagno e la camera da letto.

Fonti

Martina Murdolo. 2012. “Medicina di laboratorio”, Universitalia

Paolo Fazii. 2002. “Dermatofiti e dermatofitosi”, Caleidoscopio italiano, Medical Systems SpA

G. S. de Hoog, J. Guarro, J. Gené & M. J. Figueras. 2000. “Atlas of clinical fungi (2nded)”, Centraalbureau voor Schimmelcultures / Universitat Rovira i Virgili

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/microsporum-gypseum

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/trichophyton-rubrum

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/epidermophyton-floccosum

Howard Dexter H. 2003. “Pathogenic fungi in humans and animals (2nded.)”, New York: Marcel Dekke Kwon-Chung K.J., Bennett John E. 1992. “Medical mycology”, Philadelphia: Lea & Febiger

Kane Julius. 1997. “Laboratory handbook of dermatophytes: a clinical guide and laboratory handbook of dermatophytes and other filamentous fungi from skin, hair, and nails”, Belmont, CA: Star Pub.

Rippon John Willard. 1988. “Medical mycology: the pathogenic fungi and the pathogenic actinomycetes (3rded.)”, Philadelphia, PA: Saunders

James Versalovic, Karen C. Carroll, Marie Louise Landry, Guido Funke and James H. Jorgensen. 2011. “Manual of clinical microbiology (10thed.)”, Washington, D.C.: ASM Press

Beatriz da Silva Souza, Débora Sarzi Sartori, Carin de Andrade, Edna Weisheimer and Ana Elisa Kiszewski. 2015. “Dermatophytosis caused by Microsporum gypseum in infants: report of four cases and review of the literature”, Anais Brasileiros de Dermatologia

Kushwaha Rajendra K. S. and Guarro Artigas Josep. 2000. “Biology of dermatophytes and other keratinophilic fungi”, Bilbao: Revista Iberoamericana de Micología. 2000

Shadomy H. Jean and Philpot Christine M. 1980. "Utilization of Standard Laboratory Methods in the Laboratory Diagnosis of Problem Dermatophytes", American Journal of Clinical Pathology

Rebell Gerbert. 1970. “Dermatophytes: their recognition and identification. Taplin, David. (Enl. and rev. ed.)” Coral Gables, Fla.: University of Miami Press

Dra. Lidia García-Agudoa and Dr. Jorge J. Espinosa-Ruiz. 2018. “Tinea capitis by Microsporum gypseum, an infrequent species”, Arch Argent Pediatr

Singh C. J. 2011. "Extracellular protease expression in Microsporum gypseum complex, its regulation and keratinolytic potential", Mycoses

https://www.wikiwand.com/it/Trichophyton

http://thunderhouse4-yuri.blogspot.com/2012/02/trichophyton-rubrum.html

https://www.insst.es/agentes-biologicos-basebio/hongos/epidermophyton-floccosum

http://thunderhouse4-yuri.blogspot.com/2012/05/microsporum-gypseum.html

https://raviclinic.com/case-study-detail/?case_id=118/

https://dermnetnz.org/topics/tinea-cruris

https://www.healthline.com/health/tinea-manuum#gallery-open

https://dermnetnz.org/topics/tinea-faciei

https://dermnetnz.org/topics/tinea-barbae

http://www.liofilchem.net/login/pd/ifu/11236_IFU.pdf

https://www.ildentistamoderno.com/clorexidina-proprieta-effetti/

Ti è piaciuto l'articolo?

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.