HIV: sicuro di sapere tutto?

🦠 HIV è uno dei virus più diffusi al mondo che si è sviluppato nel secolo scorso e che nel 2021 ha raggiunto un totale di 38,4 milioni di persone infette. Appartiene alla famiglia dei Retroviridae e ne esistono due sierotipi: HIV-1 e HIV-2. Conosciamolo meglio!

HIV è uno dei virus più diffusi al mondo che si è sviluppato nel secolo scorso e che nel 2021 ha raggiunto un totale di 38,4 milioni di persone infette.

Ad oggi non rappresenta più un rischio mortale ma è tuttavia importante essere a conoscenza delle sue caratteristiche in modo da poter prevenire l’infezione.

Classificazione

Esso appartiene alla famiglia dei Retroviridae, che comprende dei virus che hanno in comune:

- Il genoma a RNA;

- Sono dotati di envelope;

- Hanno una struttura comune;

- Hanno lo stesso ciclo replicativo;

- Hanno una porzione del genoma che codifica per la trascrittasi inversa che è in grado di convertire il genoma a RNA del virus in un cDNA a doppio filamento. Quest’ultimo, tramite un’integrasi, si integra in seguito nel DNA della cellula infettata dando origine a un provirus.

HIV appartiene al genere dei Lentivirus, virus che presentano una morfologia a tronco di cono.

HIV-1 e HIV-2

Esistono due sierotipi: HIV-1 e HIV-2. Essi sono molto simili per vari aspetti come le modalità di trasmissione e possono provocare l’AIDS; la differenza è che HIV-2 ha una minore trasmissibilità ed è meno probabile una progressione verso lo stadio più grave (AIDS).

HIV-2, inoltre, è stato riscontrato prevalentemente nell’Africa occidentale mentre HIV-1 si estende in tutto il mondo.

Genoma

Il genoma dell'HIV è caratterizzato da due filamenti di RNA a polarità positiva a singolo filamento, questo vuol dire che hanno un orientamento 5’->3’.

I geni che possiamo ritrovare sono:

- Vpr, che si assembla con l’acido nucleico del virus durante il suo ingresso e consente il suo trasporto nel nucleo;

- Geni GAG e POL: il gene GAG codifica per le proteine del virus che assemblano il virione, mentre, il gene POL codifica sia per la trascrittasi inversa che per l’integrasi;

- LTR: a livello del provirus abbiamo alle estremità 3’ e 5’ delle sequenze denominate LTR (ripetizioni terminali lunghe). Ciascuna di queste sequenze è composta da 3 regioni denominate U3, R e U5 dove la prima contiene il promotore del virus, la seconda rappresenta il punto di inizio della trascrizione e infine la terza rappresenta la fine della trascrizione. La trascrizione viene promossa dai geni TAT in quanto producono la proteina Tat che serve per iniziare la trascrizione dei filamenti di cDNA. L’RNA trascritto funziona da pre-mRNA per la traduzione di tutte le proteine virali e costituisce anche il genoma virale che viene incapsidato nel virione;

- REV: codifica per la proteina Rev che è indispensabile per il trasporto al citoplasma degli mRNA virali in modo da poter essere tradotti;

- Una volta tradotto il nuovo mRNA, il gene POL codifica anche per una proteasi che ha il compito di tagliare le poli-proteine che si formano durante la traduzione degli mRNA virali, per costruire le singole proteine del virus;

- Il gene ENV codifica per le proteine che si vengono a trovare sull’envelope dei virioni e media i legami con i recettori della cellula da infettare;

- Geni accessori come NEF, VPU e VIF: NEF produce la proteina Nef che è importante per l’attivazione dei linfociti ed è associata al progresso della malattia. Vpu, invece, causa un aumento nel rilascio dei virioni da parte delle cellule infettate. Infine Vif, secondo dei recenti studi, svolge dei ruoli importanti per il mantenimento dell'infettività virale.

Epidemiologia di HIV

Il primo caso di HIV-1 è stato registrato in Africa (secondo alcuni studi nell’attuale Kinshasa) intorno al 1920, a seguito di un contatto con uno scimpanzé portatore del ceppo SIV (simile all’HIV), dando origine ad un evento di spillover. Il virus ha iniziato poi a diffondersi differenziandosi in ceppi come il ceppo C del gruppo M, che ha dato origine alla metà delle infezioni nell’Africa sub-sahariana, e il sottotipo B, che ha causato la maggior parte delle infezioni in Europa e negli Stati Uniti.

Oltre al gruppo M è stata osservata la presenza di un gruppo O che, tuttavia, è rimasto non pandemico e confinato nell’Africa centro-occidentale a causa della maggiore suscettibilità alla proteina ospite antivirale teterina.

La teterina lega alle cellule le vescicole piene di nuovi virioni fino a quando il sistema immunitario le riconosce e le distrugge insieme alle cellule infette. È anche questo il motivo per cui l’evento di spillover si è verificato nel 1920 e non prima: il gruppo M ha avuto la capacità di creare proteine anti-teterina, come la Nef, che si legano alle teterine indirizzando lo smaltimento di scorie cellulari verso di esse. In questo modo i virioni sono in grado di fuoriuscire dalla cellula e infettarne altre.

Trasmissione di HIV

HIV si può trasmettere da una persona infetta ad una sana tramite il sangue, lo sperma, le secrezioni vaginali e il latte materno.L’infezione può essere trasmessa anche dalla madre al figlio (trasmissione verticale) sia durante la gravidanza tramite la placenta, sia nel momento del parto e durante l’allattamento.

La risposta immune all’infezione da HIV è molto vigorosa ma nonostante questo non viene bloccata l’avanzata del virus.

Processo di infezione e replicazione

- Adsorbimento e penetrazione: in un primo momento avviene il riconoscimento delle cellule target tramite un recettore CD4 presente sulla superficie cellulare di cellule come linfociti T helper e cellule dendritiche. L’interazione tra il CD4 e l’antirecettore virale non è sufficiente per la penetrazione, è indispensabile anche un legame con il co-recettore della cellula target. L’entrata nelle cellule target consiste poi nella fusione tra la membrana cellulare e quella virale. Una volta nella cellula avvengono dei processi di scapsidazione di cui i meccanismi sono ancora poco conosciuti, il risultato di questi processi è la liberazione del genoma virale all’interno della cellula;

- Trascrizione di RNA in DNA: l’RNA virale viene trascritto in un DNA a doppia catena tramite la retrotrascrittasi. Inizialmente si forma una catena di DNA complementare a una delle due catene del genoma, si viene così a creare una molecola bicatenaria ibrida costituita dalla catena di RNA originale e da quella complementare di DNA neosintetizzata. A questo punto una RNasi H degrada la molecola di RNA, successivamente si ha la sintesi di una seconda catena di DNA che utilizza come stampo quella già esistente. La doppia elica di DNA formata va a costituire il complesso di preintegrazione (PIC) che viene trasportato dal citoplasma al nucleo;

- Integrazione: vengono rimossi due nucleotidi terminali dalle estremità 3’ e il DNA processato viene poi inserito nel DNA dell’ospite tramite un enzima chiamato IN. Il processo viene completato mediante l’intervento di enzimi di riparo che permettono il riempimento degli spazi creati durante il processo di integrazione. Una volta integrato, il DNA virale resta come provirus fino alla morte cellulare, esso viene trascritto interamente dalla RNA polimerasi II dell’ospite;

- Sintesi delle proteine – Maturazione dei virioni: tat, Rev e Nef vengono sintetizzate per prime a causa della loro funzione regolatrice nel ciclo cellulare, e per questo vengono definite come proteine precoci. Gag, Pol, Env, Vif, Vpr e Vpu sono chiamate invece proteine tardive. La maturazione consiste in un processo di assemblaggio del capside, l’internalizzazione del genoma virale e infine il rilascio tramite gemmazione.

Cambiamenti del virus

Essendo un virus a RNA, quando entra nell’organismo, HIV inizia a retrotrascrivere il suo genoma a formare un cDNA. Durante questo processo, la trascrittasi inversa, che è una polimerasi molto rapida, non ha la possibilità di correggere eventuali mutazioni derivanti da suoi errori e inoltre possono verificarsi eventi di cross over.

Questo elevato tasso mutazionale è la ragione per cui non è stato ancora possibile sviluppare un vaccino.

Patogenesi

Le cellule maggiormente coinvolte sono le cellule dendritiche, i linfociti T CD4+ e le cellule monocitocromofagiche. Per questo motivo i pazienti con AIDS presentano disordini immunologici.

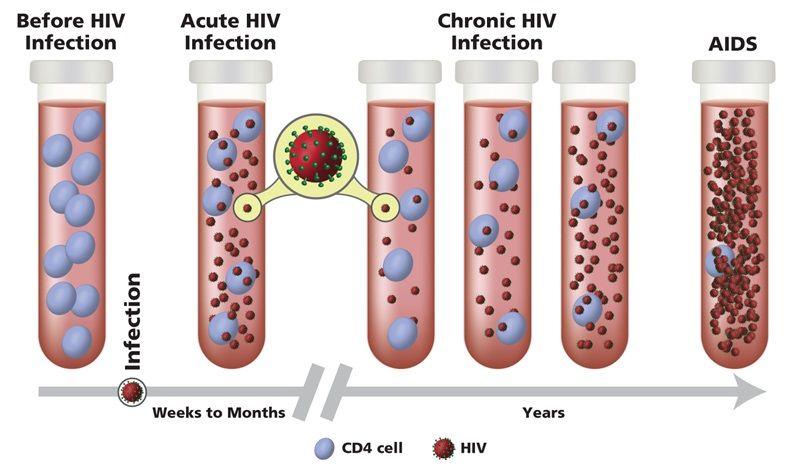

L’infezione presenta tre fasi distinte:

- Infezione primaria: periodo di incubazione di 3 - 6 settimane, in un primo momento asintomatica che poi diventa acuta e associata a sindrome simil-influenzale e sintomi neurologici come meningoencefalite asettica.

Una volta avvenuta l’infezione primaria i linfociti T infettati o i virioni entrano nel circolo sanguigno andando a determinare una seconda infezione nel tratto gastrointestinale, nella milza e nel midollo osseo;

- Latenza clinica: fase cronica e asintomatica della malattia in cui si ha una riduzione della viremia a causa della risposta immunitaria. In questa fase però il virus viene sequestrato nei linfonodi e lì rimane attivo e continua a replicare. Dopo un periodo variabile della fase asintomatica iniziano a comparire i primi sintomi;

- AIDS: si ha la distruzione delle cellule del sistema immunitario causando infezioni opportunistiche, tumori e disordini neurologici.

Terapia

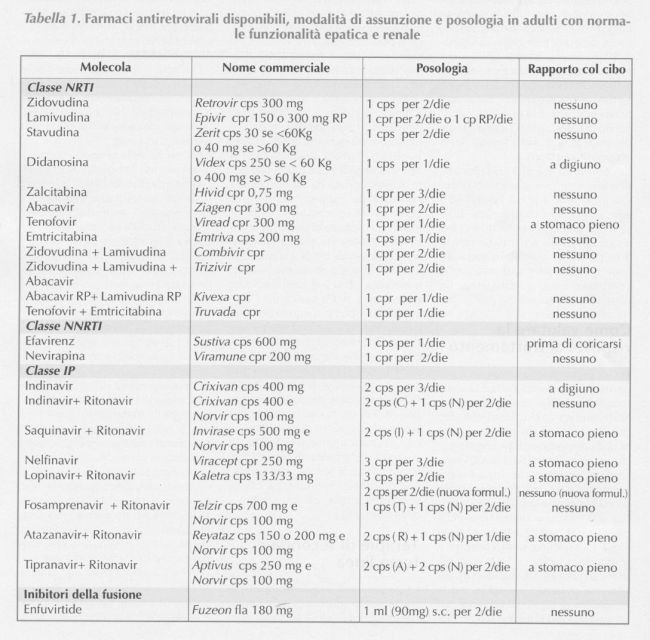

Dopo la scoperta degli effetti antivirali della zidovudina, sono stati approvati 27 farmaci antiretrovirali suddivisibili in sei classi:

- Inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa (NRTI);

- Inibitori non-nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI);

- Inibitori della proteasi (PI);

- Inibitore della fusione (FI);

- Inibitori dell’entrata;

- Inibitori dell’integrasi (INI).

Gli attuali farmaci antiretrovirali non permettono di rimuovere l’infezione ma diminuiscono la mortalità. Essi possono essere combinati tra loro a costituire una terapia antiretrovirale altamente attiva (chiamata HAART) che negli ultimi anni ha consentito il passaggio da malattia fatale a una malattia cronica gestibile.

Montinaro Greta Maria

Bibliografia

- https://it.wikipedia.org/wiki/Polarità_(biologia_molecolare);

- https://www.microbiologiaitalia.it/virologia/retrovirus/;

- Principi di microbiologia medica – G. Antonelli, M. Clementi, G. Pozzi, G. Rossolini;

- Nyamweya S, Hegedus A, Jaye A, Rowland-Jones S, Flanagan KL, Macallan DC. Comparing HIV-1 and HIV-2 infection: Lessons for viral immunopathogenesis. Rev Med Virol. 2013 Jul;23(4):221-40. doi: 10.1002/rmv.1739. Epub 2013 Feb 26. PMID: 23444290;

- https://www.lescienze.it/news/2014/10/03/news/storia_diffusione_hiv_aids_congo_camerun-2316387/;

- https://www.science.org/doi/10.1126/science.1256739?adobe_mc=MCMID%3D25450649055292476970660746810101203961%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1681560027;

- https://www.lescienze.it/news/2019/08/27/news/siv_hiv_salto_specie_proteina_difesa_teterina-4518310/;

- De Clercq E. Antiretroviral drugs. Curr Opin Pharmacol. 2010 Oct;10(5):507-15. doi: 10.1016/j.coph.2010.04.011. Epub 2010 May 12. PMID: 20471318;

- https://www.unaids.org/en;

- Appunti personali tratti dal corso di Virologia cellulare tenutosi dal professore Mauro Pistello presso l'Università di Pisa;

- Principi di virologia medica - III ed. , Guido Antonelli e Massimo Clementi.

Ti è piaciuto l'articolo?

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.

BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.